夏に夜中の雨が増えた東京を コンクリートの都市化から考える 気化熱(=蒸発熱)の激減と建築規制の緩和と暑い夏と

真夏のような日が続きます。

なぜ、こんなに、東京(都市)の夏は、暑くなったのでしょう。

こどものころの夏の風物詩で、最近、見られなくなったのが、夕立です。

その代わりに、昨晩のような夜の豪雨が、気になります。

調べてみたら、環境省と気象庁にこんな記事がありました。

環境省 夕立はなぜ降るの?

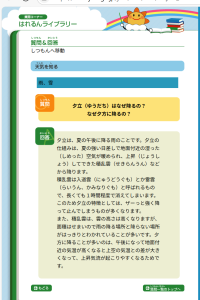

羽田空港 WETHER TOPICS(東京空港地方気象台発行2014年7月31日号)も興味深い記事を掲載しています。

昼間に温められていた陸上の空気と一緒に

地面付近の水蒸気が上空にあがり、それが、上空で冷やされて、夕立になる

ところが、

陸上の空気は温められるけれど、地面付近は、コンクリートで蓋をされていますから

上空に夕立(雨)を降らせるほどの水蒸気が上昇できません。

一方で、

東京の陸域は、昼間、温められた熱気が、コンクリートの路面や建物に蓄熱されて

夜になっても気温が下がりません。

そうすると、海上からの湿った風が、都市部(陸域)に吹き込み、

それが上昇すると冷やされて、豪雨になる。

気候の問題を「CO2が増える温暖化」”ダケ”で片づけていると、東京(都市)はさらに暑くなるのではないかと、心配になりました。

みなさんは、どうお考えになりますか?

更に詳しくはこちら↓

==========================

はれるんランド(環境省HPより)

質問(しつもん)

夕立(ゆうだち)はなぜ降るの?

なぜ夕方に降るの?

回答(かいとう)

夕立は、夏の午後に降る雨のことです。

夕立の仕組みは、夏の強い日差しで地面付近の湿った(しめった)空気が暖められ、

上昇(じょうしょう)してできた積乱雲(せきらんうん)などから降ります。積乱雲は入道雲(にゅうどうぐも)とか雷雲(らいうん、かみなりぐも)と呼ばれるもので、

長くても1時間程度で消えてしまいます。

このため夕立の特徴としては、ザーっと強く降って止んでしまうものが多くなります。また、積乱雲は、雲の高さは高くなりますが、面積はせまいので雨の降る場所と降らない場所がはっきりとわかれていることが多いです。

夕方に降ることが多いのは、

午後になって地面付近の気温が高くなると上空の気温との差が大きくなって、

上昇気流が起こりやすくなるためです。

昼間に温められていた陸上の空気と一緒に

地面付近の水蒸気が上空にあがり、それが、上空で冷やされて、夕立になる

と説明されています。

ところが、

陸上の空気は温められますが、地面付近から、湿った空気が上昇しなくなりました。

道路は、

コンクリートで蓋をされていますし

宅地は、

・地価の高騰で敷地面積が小さくなり、建物やコンクリートで覆われる部分が大きくなっています。

・更なる規制緩和で、建蔽率の1割増しなど、さらなる規制緩和で、宅地を覆うコンクリート部分が、さあに大きくなっているうえ

・近年、中庭が建蔽率に含まれないことから、中庭をつくる家も増え、土を建物やコンクリートで覆う割合は、さらに増しています。

・結果、宅地の緑は減るばかりです。

・植物は、地中の水分を根から吸い上げ、葉から水蒸気を蒸散させますが、樹木等からの水蒸気も

激減しているわけです。

・そのうえ、公共の緑=公園や、街路樹の緑も、近年の規制緩和で、緑化率から計算された樹木数さえ満たせば、OKになっていて、豊かな緑とは様子が違ってきています。

・しかも、建物を建てる前に、地盤補強のため土壌改良と言って、地盤改良材が注入されたりすることもあるようです。この地盤改良材の材質(雨水浸透性他)には規制が無いそうです。

もともと、建物で覆われているため、建物部分は、雨水浸透しないと言えるかもしれませんが、一方で、布ぎそと言って、地盤をコンクリートで打たないと、地面から湿気が上がってくると、という言われ方をすることがありますから、地盤改良や基礎の方法がかわると、地面からの水蒸気が上がりにくくなるというのは、言えるのではないかと思います。(大田区や建築士さんからの情報)

なぜ、木造住宅はベタ基礎ブームになったのか? | JHR|一般社団法人日本住宅基礎鉄筋工業会

ベタ基礎・布基礎の違いとは? 見分け方は? 断面図や配筋図で詳しく解説 | 住まいのお役立ち記事

令和7年(2025年)第2回定例会の呑み川合流改善工事の補正予算で、シールドトンネル工事で、地下20m、掘り始め7m部分を地盤改良して、帯水層からの浸水を防ぐ工事が可決しています。(奈須は、過剰な開発への警鐘も込め反対の意を唱えました)

この事例にわかるように、

地中深く、大きな下水管や、地下鉄や、リニア中央新幹線や、空港アクセス新線、蒲蒲線、など、地下にトンネルを掘る工事は、思った以上に、増えています。

地中は、均質な、硬い土が続くのではなく、そこを地下水が流れ、粘土質、砂利、砂、など様々な地質が折り重なって構成されています。

掘る際に、地下水脈等が、トンネルや地表へ影響しないよう、土壌改良と言う名目で、土が固められ、

地中は、私たちが思う以上に、人工的な手が加わっていて、それらが、水の循環に少なからぬ影響を及ぼしている可能性があることが、わかります。

こうした開発により、

上空に夕立(雨)を降らせるほどの水蒸気の上昇ができなくなってきているのでは、無いでしょうか。

一方で、

東京の陸域は、昼間、温められた熱気が、蓄熱性の高いコンクリートの路面や建物に蓄熱されて

夜になっても、なかなか、気温が下がらず、上昇気流が生じる。

そうすると、海上からの湿った風が、熱の塊のようになっている都市部(陸域)に吹き込み、

それが上昇気流に乗って、冷やされ、豪雨になる。

そんな風に見えるのですが、お詳しい方がいれば、ぜひ、教えていただきたいと思います。

気候の問題を「CO2が増える温暖化」”ダケ”で片づけていると、東京(都市)はさらに暑くなるのではないかと、心配です。