激増の施設整備計画が、資材高騰・物価高騰に拍車をかける

円安や原油高と言われる資材の高騰ですが、少子化、人口減少が言われながら、過去の施設の建て替え時期を理由に、投資的経費が大田区で激増しています。

大田区は、物価に直ちに影響ないと言いますが、本当にそうでしょうか。

調べてみると、東京都の投資的経費予算も、

令和4年から対前年比で、

4.0%、5.1 %、4.3%、 8.3%と増え続けています。

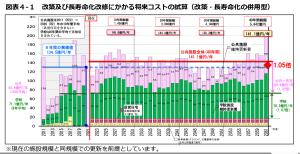

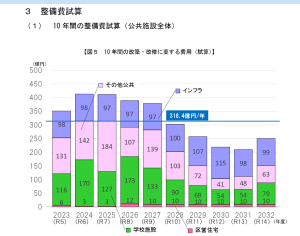

特に、大田区では、下記の図は少しわかりにくいのですが、

左が2023年度(令和5年度)までの予算で、実績134.5億円のところ、141.1億円と見込んでいたのが

令和5年度以降10年間の平均で、318.4億円。

単年度で、令和6年度は、413億円ですが、

令和6年度予算で大田区は投資的経費を、547億円も計上しました。

日本全国の自治体の投資的経費も、

令和7年度予算は増えています。

しかも、投資的経費予算額が増えているのに

公債発行額が減っていますから、基金繰入か国庫補助で財源を確保している可能性が高いことが

推測できます。

小泉構造改革以降

地方自治体に移譲され、基金に積まれた財源が、ここにきて

使われている、可能性が高い、ということです。

輸入に依存する資材ですが

円安や原油高で、高騰している時に、都市部で巨額な資材需要を積むので

資材の高騰に拍車がかかります。

自治体では、インフレスライド条項と言って

契約後の物価高騰に足りなくなった費用を、契約変更する事例も目につきます。

公共工事の工事単価は

マンションなど家屋の固定資産税の算出に使われますので

公共需要が増え、資材の高騰に拍車がかかれば、固定資産税が高止まりし(購入金額以上にならないようになっている)

家賃が上がり、物価が上がる構図です。

大田区は、箱モノも住民福祉と言いますが、

少子化や人口減少で、将来需要が減ることが判っていながら、

床面積を増やす施設更新を進めています。

箱モノも、住民サービスを支える重要な役割を担っていますが

大田区の箱モノ整備は、適正規模の考え方がありません。

便利や快適で、箱モノも住民福祉だからと整備を続ければ、

私たちの税負担は、いくらあっても足りません。