2025年9月11日の豪雨と浸水は、

多くの方たちに大きな被害を及ぼしました。

温暖化で済まされそうなこの豪雨と浸水ですが、

東京都が、

土に蓋をした開発が招く「都市型水害」と位置付けているのはご存じでしょうか。

政治が政策で可能にした、土に蓋した開発が

都市型水害の激甚化を招き、

私たちを生命の危機にさらし、

その防止策のため、莫大な、税と私費の経済的な負担も招き、

結果、物価の高騰にも影響します。

ところが、

開発との関係に目をつぶり、

開発にアクセルを踏んでいます。

私たちは、

さらなるリスクと経済負担を招く

開発を選ぶのか、

別の方向へと舵をきるのか、岐路に立たされているのです。

決算委員会で取り上げた内容について、以下にご報告いたします。

動画がアップされましたら、また、ご報告します。

==========================

一般質問で、

東京など主要な都市の主な気温上昇は、

いわゆる二酸化炭素が原因の地球温暖化ではなく、

地表をアスファルトやコンクリートなど蓄熱性の高い人工地盤で覆ったことなどによる

ヒートアイランド現象によるところが大きいことをとりあげました。

この、

地表をアスファルトやコンクリートなどで覆う、ことは、

都市部の気温上昇を招くだけではありません。

9月11日の豪雨は、大田区の上池台はじめ深刻な浸水などの被害をもたらしました。

小池小学校は浸水して給食室が使えなくなりましたし、

その南側の、私の事務所も、30センチメートルくらい浸水しました。

こうした都市部でおきる浸水被害は都市型水害と呼ばれています。

都市型水害の要因を

大田区も一員の東京都総合治水対策協議会は、

①地表がアスファルトなどに覆われ

ていることによる流域の

保水・遊水機能の低下

②地下利用など土地利用の高度化が進んでいることによる被害の増大

③ヒートアイランド現象や地球温暖化が原因と言われる

集中豪雨の発生

と説明しています。

東京都の総合治水対策のパンフレットには

「いま東京でたびたび起きている水害は、むかし、畑や林などだったところに家が建ち、アスファルトの道路が出来て地面をおおったため、雨が一度に川へ流れ込むのがおもな原因です。

このような水害を防ぐため、河川の改修や下水道の整備のほか、雨水を一時的にためたり、地下にしみこませたりする取り組みを含めて総合治水対策といいます。」

と書かれ、

開発が進む前と

その畑や林だったところを開発した後のまちの二つのイラストを並べ、

「ビルや家がたくさん建ったので水害がたびたび起きるようになりました」

と説明しています。

呑川がどんどん深くなっているのも、

下水管が深く太くなっているのも、

昔土だったところがコンクリートやアスファルトにかわり、雨水が地下浸透しなくなったことに関係しているのです。

大田区は東京都と連携しこの総合治水対策として、

令和6年度末で

・透水性舗装 区道533万平米のうちの6%33万平米を透水性歩道

・学校と公園合わせて338万平米のうちの0・4% 1万6千㎥の雨水貯留施設を設置

深刻な豪雨と浸水被害を考えれば、

公園条例をかえ公園施設面積上限を10%まで、運動施設を50%まで引き上げたり、

学校を複合化して、

地下浸透を阻害している場合ではないはずです。

それに加え大田区が、総合治水対策として東京都と連携して取り組んでいるのが、

雨水貯留施設や雨水浸透施設の設置を開発者に求めることです。

令和4年4月に大田区の雨水流出抑制施設技術指針が改定され、50ミリから、75ミリの降雨の対応にかわり

それまでは、大田区の埋め立て地以外の全域一律で500㎡以上の開発をする際には、

1㎡あたり一律0.05㎥=50リットルだった雨水流出抑制施設対策量を、

特に

呑川と丸子川の流域だけ60リットルに引き上げています。

また、

呑川丸子川流域は500㎡未満についても30リットルの対応を求めるようになりました。

これにより、

呑川と丸子川の流域の500㎡以上の土地はそれ以外の地域より10リットル多く対策しなければならなくなりました。

下流域が呑川や丸子川と対策量が違うのは、下水管の対策がすんでいることと関係しているのかもしれません。

東京都の対策協議会は、この改定について、

「近年の気候変動による気温上昇に伴い、降雨量が1.1倍に増加する可能性を踏まえ」

と言っていますが、

気候変動による気温上昇の約8割は、ヒートアイランドに起因していますから、

原因である地表をアスファルトやコンクリートで覆うことで

対策を強化しなければならなくなったということです。

【1】そこでうかがいます。

75ミリ対応に変わったのは、規制緩和や制度改定に伴い、市街化が進んだ、或いは進むことにより、さらに雨水の地下浸透が阻害されることを見込んでいるからでは無いですか。

東京都が、開発が進む前と後のイラストを並べ

「ビルや家がたくさん建ったので水害がたびたび起きるようになった」

と言っていますが、

東京一極集中に変わってきたのは、気候変動が原因ではありませんし、

ましてや私たちが、東京に住みたいから、だけではありません。

・労働力確保のため東京近郊に住まねばならないように、産業を東京に集中させ、

・ドーナツ化現象で地価の高かった東京に暮らせるよう、高層ビルやマンション建設や宅地の細分化などを規制緩和で可能にし、

・各種の税制をはじめとした、

住む区民と

建てて売り利益をあげるデベロッパーなど

双方のための制度改定で、

政治が東京一驚集中へと誘導してきたのです。

その結果、家が建ち、アスファルトの道路が出来て地面をおおい、雨が下水管で支えられなくなっているのです。

・7階のまちづくり情報閲覧コーナーで、上池台、田園調布などで最近建て替えが行われた施設の建て替え前後で比較したところ、ほぼすべて、建蔽率が増えていました。

・不動産売買のサイトで大田区の新築物件をみると、6割近くが土地面積70㎡20坪未満で、8割が30坪にたりません。土地の価格も高いので、敷地で雨水を浸透させることを望むのは、ほぼ不可能です。

・空き家対策基本法令は、空き家に適正管理を課して開発を促し、そのまま空き家で置くことを難しくしています。

・公園条例の規制緩和は、流域対策すべき丸子川近くのせせらぎ公園に二つも建物をつくって土に蓋をしてしまいました。

今後相続が進めば、さらに、宅地の細分化に拍車がかかるでしょう。

人口減少なのに、東京一極集中が続くのは、政治が、制度で誘導しているからです

そこで気になるのが、指針の改定は、

1.1倍の土に蓋する開発に対応しているのに

開発指導要綱に基づく大田区のまちづくり条例で、

雨水流出抑制のために、貯留施設や・浸透施設の設置を義務付けている施設は、

その一部だということです。

・事業区域面積が350平方メートル以上又は区画数が5区画以上

・集団住宅の建設で計画戸数が15戸以上

・350平方メートル以上の墓地開発事業

などに限られます。

そのうえ、今回の改定で、対象外の

呑川流域、丸子川流域の500㎡未満の開発に㎡あたり30リットルの貯留施設などの設置を求めていることです。

これら小規模民間施設にも30ミリリットルを課して、75ミリ対応できる計算をして大田区の雨水流出流出抑制施設技術指針を改定しているのです。

そこでうかがいます。

【2】75ミリに改定されましたが、雨水抑制指針に基づき、対策することで、75ミリの豪雨に対応することはできますか?

開発指導要綱に義務付けられているのは一部なので、75ミリ対応の効果は望めないのではないですか?

令和4年4月に

大田区の雨水流出抑制施設技術指針は、

呑川丸子川流域の500㎡以上の開発に対し、1平米あたり60リットル、

500未満は30リットルの施設整備を求める基準に変えていますが、

その後、

令和5年12月に東京都が

豪雨対策基本方針を改定し、

小規模民間施設における流域対策の強化として

・法令で定めた開発行為等に当たらない小規模開発や既存施設における対策を強化するとしたのです。

これは、大田区ですと、呑川・丸子川流域の新規既存含めた500㎡未満の全ての施設に貯留槽や雨水タンクなどの設置を義務付けると言いう意味になります。

強化するということは、まちづくり条例にかきこみ、小規模民間施設に雨水貯留・浸透施設の設置を義務付け、

流域の住民に、規制緩和で政治が誘導した結果が招いている雨水流出の尻ぬぐいを、経済負担させるということです。補助なども書かれていますが、自己負担あっての補助ですし、補助も税金です。

いまは実効力の無い施策ですが、その先に、私たちへの負担を見越しているのですから、ひどい話です。

500㎡以上の大規模開発は、㎡あたり50リットルから60リットルに引き上げ、その対策を義務付けていますから、その分、マンション・ビル・お墓などの建設コストがあがります。

マンションの価格や家賃やオフィスの賃料があがり、物価が上がる要因を政治が作っていると私は指摘していますが、こういうところにもあらわれているわけです。

加えて、呑川・丸子川流域の小規模民間施設への設置義務です。

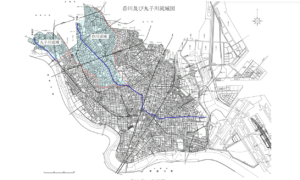

地図をみるとだいたい以下の区域が相当します

呑川流域=北千束、南千束、上池台、石川台、東雪谷、仲池上、南雪谷、雪谷大塚町

丸子川流域=田園調布1丁目の一部を除く1~5丁目

大田区の新築住宅をネットのサイトで見てをみると、宅地面積70㎡未満で全体の6割から7割です。大田区が指針で示している貯留施設の設置を義務付けると、呑川・丸子川流域の宅地は、㎡あたり30リットルなので、30リットル×70㎡=2100リットルの設置義務になります。

大田区は、大型の雨水貯留タンク500リットルで半額、30万円の補助の制度がありますが、4倍以上の貯留施設を設置するには、経済負担も大きいですし、70平米の敷地のどこに、どう設置するのでしょう。

政治が誰を見ているのかが、わかります。

開発指導要綱で義務付けている民間施設の雨水流出抑制施設は、令和6年度累計1338か所です。

区は、対策量も対策済み流域面積も数値も出せないと言いますが、東京都も大田区も、何を根拠に貯留施設等設置基準を引き上げたのでしょう。

実態をみせず、ある時突然、しかもこの物価高で、生活水準がどんどん下がっている時に、小規模開発に負担を求めるのですから、意図的に出してこなかったのでしょう。

今のまま、問題の本質を避け、実効力の無い対策を続ければ、雨水は地下に浸透せず、流出しつづけるだけでなく、道路陥没も招きますし、都市部の気温上昇もやみません。

だったら小規模開発に設置義務を求めるべきかと言えば、それも違います。

そこでうかがいます。

私は、そもそも、土をコンクリートでふたをする開発は抑制していくべきと考えます。命まで危機にさらすリスクや、環境負荷を区民に押し付け、あげくは、小規模民間施設まで雨水貯留・浸透施設の設置と言う経済負担までおしつけ、それでも、土をコンクリートなどで蓋し続ける開発に抑止がかけられないのは、なぜですか。

大田区の土木、まちづくり、環境などの担当部局、東京都下水道局、都市整備局、環境局など、現実を直視し、改善策を講じるべきと考えますがいかがですか。

【5】

SDGs未来都市のパンフレットには、

地球環境を壊さずに経済を持続可能な形で発展させ、人権が守られている世界の実現を目指しています。

と書かれています。

地表を、アスファルトやコンクリートで覆うことで、

もたらされている、都市の高温化は、温室効果ガスだけですまされ

雨水流出による浸水も、一定規模の開発の貯留施設設置で済まされていて、

結果、

経済の持続可能な発展のために、

地球環境を壊し、人権が侵害されているかたちです。

地表をアスファルトやコンクリートで覆うことの影響を十分検証し、開発が環境に及ぼす影響に、しっかり向き合うべきだと思いますが、

大田区のお考えをお示しください。

過剰な開発のつけは、税負担や社会保険料負担の増、雨水貯留施設の私費負担、その財源確保のためには基礎控除さえ据え置までしてしまいました。

浸水や熱中症など、生存権を脅かす段階にきています。

この理不尽を、アンフェアな民主主義をなんとかしたいと切に願います。