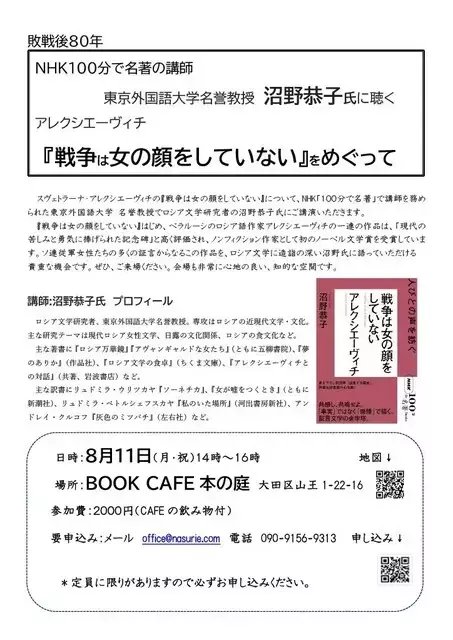

NHK100分で名著の講師 東京外国語大学名誉教授 沼野恭子氏に ロシアの作家、アレクシェーヴィチの「戦争は女の顔をしていない」についてのご講演をいただきました。

「戦争は女の顔をしていない」は、2015年にノーベル文学賞を受賞しています。

数百人の、名もなき小さな証言を元に書かれた、この小説の受賞により、文学の定義が広がったと沼野先生は指摘されています。

支配者、権力者の考えや戦略ではなく、

普通の人、

どちらかというと「弱者」がどう感じたかを語る声に耳をすまし、

普通の人々の感情の歴史を綴ってきたのが、「戦争は女の顔をしていない」です。

私は、沼野先生のご講演を通じ、小さな声に耳を傾けることの重要性について、あらためて、想いをよせました。

たとえば、アレクシェーヴィチからインタビューを受けることを知った夫は、

妻が恋愛のことを話すのが好きなのを知っているから、

妻に「戦争のことを話すんだぞ」と言って、二日がかりで教え込んだりします。

(戦場の恋愛を話したい妻の)小さな声は、

(戦争を良く知る?)大きな声(どこに何ていう戦線があったか、どこに味方がいたか)に、かき消されがちですし、

小さな声の持ち主は、自分の話したいことに、どれほどの価値があるのか、気づいていないことも、多いと思います。

夫のいいつけをメモに取って話そうとする妻が、

それでも、

好きな恋愛の話、

・一晩かかって包帯のガーゼで花嫁衣裳を縫い上げたことや、

・靴までは間に合わなくて軍用長靴だったことを、

・嬉々として話すのは、

アレクシェーヴィチという「優れた聞き手」を前にしていたから、でしょう。

それは、この、インタビューのシーンの、

「あら、何を笑っているの?あなた、なんていい笑い方なの?」と記された、

妻の声に表れている、と沼野先生は、私たちに教えてくださいます。

小さな声は、

価値を与えられていないこともあって、顧みられないし、

声を上げる場(機会)が、そもそも少ないうえ、

大きな声に妨げらたり、影響されたりします。

小さな声が、自分の声で語れる環境を作ることの大切さを、改めて認識しました。

アレクシェーヴィチの「亜鉛の少年たち」という著書の

息子が戦死し、小窓も無い金属の箱に入れられて運ばれてきて、絶望に暮れてその箱に縋り付いていたはずの母親たちが、

国際友好の義務や、国益やなどを信じ、

壇上に上がって少年たちに『国のために義務を果たそう』と呼び掛けている

と言う部分を引用は、

小さな声は、大きな声に影響され、

影響されるどころか、自己検閲まで、することがあるということ、

を教えてれます。

小さな声に耳を傾けるには、

ただ聴くのではなく、

大きな声からの影響や自己検閲を取り除いた、環境整備が必要だということです。

それが、政治で言えば、

フェアな民主主義、

です。

選挙と多数決だけで、フェアな民主主義は、守れない

沼野先生は、ほかにも、たくさんの気づきを与えてくださいました

ぜひ、沼野恭子先生が解説していらっしゃる

NHK100分で名著「戦争は女の顔をしていない」

そして、アレクシェーヴィチの

「戦争は女の顔をしていない」

お読みください